2021年3月13日(土)~14日(日)、第13回脳科学若手の会 春の研究会を開催いたします。感染拡大を防ぐため例年の合宿形式を見送り、研究会として行うことといたしました。講師の先生方をお招きしての講演会やワークショップなど、盛りだくさんの内容です。皆様のご参加をお待ちしております!本研究会は、完全オンライン開催となりました。

なお本合宿は、公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団、及び日本神経回路学会 若手時限研究会の助成のもと開催されます。

| 企業協賛: | 小原医科産業株式会社 |

|---|

| 株式会社ミユキ技研 |

|---|

| 室町機械株式会社 |

|---|

| 株式会社フィジオテック |

|---|

| |

|---|

詳しく読む

詳しく読む

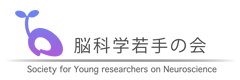

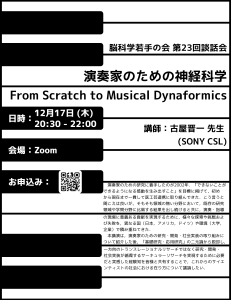

脳科学若手の会ではこのたび、2020年12月17日(木)に第23回談話会を開催します。今回は「演奏家のための神経科学:from scratch to musical dynaformics

」の演題で、古屋 晋一先生 (ソニーコンピューターサイエンス研究所) をお招きし、ご講演いただきます。現在、Webフォーム上で参加を受け付けております(参加登録締め切り:2020年12月14日(月))。皆様奮ってご参加ください!

主催:脳科学若手の会

日時:2020年12月17日(日) 20:30~22:00

ツール:Zoom(参加登録者にミーティングURLを後日お送りいたします)

対象:脳科学を専攻する、または興味のある学部生、大学院生(修士・博士)、ポスドク、助教、その他

参加費:無料

申込方法:こちらのWebフォームに必要事項をご記入ください

申込〆切:2020年12月14日(月)

皆様のご参加をお待ちしております。

*イベント準備の都合上、参加予定の方はお早めに登録いただけますと幸いです。

*人数上限に達しましたら申込を終了させていただきます。予めご了承ください。

質問等、お問い合わせは以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

脳科学若手の会:event[at]brainsci.jp

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

【講師】古屋 晋一 先生 (ソニーコンピューターサイエンス研究所・上智大学 ほか)

【講演題目】演奏家のための神経科学:from scratch to musical dynaformics

【要旨】演奏家のための研究に着手したのが2002年.「できないことができるようになる感動を生み出すこと」を目標に掲げて,初めから現在まで一貫して医工芸連携に取り組んできた.こう言うと聞こえは良いが,そもそも領域の無い分野において,既存の研究領域や学問分野に比肩する結果を出し続けると共に,演奏・指導の現場に意義ある貢献を実現するために,様々な探索や挑戦および失敗を,異なる国(日本,アメリカ,ドイツ)や環境(大学,企業)で積み重ねてきた.本講演は,演奏家のための研究・開発・社会実装の取り組みについて紹介した後,「基礎研究・応用研究」の二元論から脱却し,一方向のトランスレーショナルリサーチではなく研究・開発・社会実装が循環するサーキュラーリサーチを実現するために必要だと実感した経験知を皆様と共有することで,これからのサイエンティストの社会における在り方について議論したい.

【略歴】

2017 年- 現職

2014 年-2017年 上智大学 理工学部 情報理工学科 准教授

2011 年-2014 年 ハノーファー音楽演劇大学 音楽生理学・音楽家医学研究所 博士研究員

2009 年-2011 年 ミネソタ大学 神経科学部 博士研究員

2008 年-2009 年 関西学院大学 理工学研究科 ヒューマンメディア研究センター 博士研究員

2005 年-2008 年 大阪大学大学院 医学系研究科 博士課程 博士(医学)

2004 年-2005 年 大阪大学大学院 人間科学研究科 博士後期課程

2002 年-2004 年 大阪大学大学院 人間科学研究科 博士前期課程 修士(人間科学)

1998 年-2002 年 大阪大学 基礎工学部 システム科学科 学士(工学)

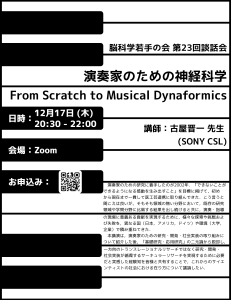

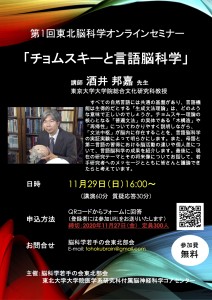

東北部会ではこのたび、2020年11月29日(日)に第1回東北脳科学オンラインセミナーを開催します。今回は「チョムスキーと言語脳科学」をテーマに、酒井邦嘉先生(東京大学大学院総合文化研究科)を講師としてお迎えし、ご講演いただきます。現在、Webフォーム上で参加を受け付けております(参加登録締め切り:2020年11月27日(金))。皆様奮ってご参加ください!

主催:脳科学若手の会東北部会

東北大学大学院医学系研究科付属脳神経科学コアセンター

日時:2020年11月29日(日) 16時00分から

ツール:Zoom(参加登録者にミーティングURLを後日お送りいたします)

定員:300名

対象:脳科学を専攻する、または興味のある学部生、大学院生(修士・博士)、ポスドク、助教、その他

参加費:無料

申込方法:こちらのWebフォームに必要事項をご記入ください

申込〆切:2020年11月27日(金)

皆様のご参加をお待ちしております。

*イベント準備の都合上、参加予定の方はお早めに登録いただけますと幸いです。

*人数上限に達しましたら申込を終了させていただきます。予めご了承ください。

ご不明な点などありましたら、東北部会窓口tohokubrain@gmail.comまでお気軽にご連絡ください。

また、東北部会への登録も随時受け付けております。

登録してくださった方には、専門や興味を共有できる東北部会名簿や、東北でのイベント情報、採用情報などをお送りさせていただいております。

脳科学若手の会 東北部会

tohokubrain@gmail.com

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

酒井 邦嘉 先生

【講演題目】チョムスキーと言語脳科学

【要旨】すべての自然言語には共通の基盤があり、言語機能は生得的だとする「生成文法理論」は、どのような意味で正しいのでしょうか。チョムスキー理論の核心となる「普遍文法」の実体である「木構造」や「再帰性」についてわかりやすく説明しながら、「文法中枢」が脳内に存在することを、言語脳科学の実証実験によって明らかにします。また、母語と第二言語の習得における脳活動の違いや個人差について、言語脳科学の成果を紹介します。最後に、現在の研究テーマとその将来像についてお話して、若手研究者へのメッセージとともに皆さんと議論できたらと考えています。

【略歴】1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。1992年東京大学医学部 助手、1995年ハーバード大学 リサーチフェロー、1996年マサチューセッツ工科大学 客員研究員、1997年東京大学大学院総合文化研究科 助教授・准教授を経て、2012年より現職。同理学系研究科物理学専攻教授兼任。2002年第56回毎日出版文化賞、2005年第19回塚原仲晃記念賞を受賞。専門は言語脳科学で、人間に固有の脳機能をイメージング法などで研究している。著書に『言語の脳科学』『科学者という仕事』『科学という考え方』(中公新書)、『脳の言語地図』『ことばの冒険』『こころの冒険』『脳の冒険』(明治書院)、『脳を創る読書』『考える教室』(実業之日本社)、『芸術を創る脳』『高校数学でわかるアインシュタイン』(東京大学出版会)、『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書)などがある。

この度、脳科学若手の会関西部会では、『若手研究者よ、どう生きるか season3』と題し、第10回セミナーを開催いたします。

大学研究者・企業研究者・現役大学院生という異なる3つの立場の方々に集まっていただき、 アフターコロナ時代における若手研究者の生き方やキャリア選択を議題としたパネルディスカッションを行います。

【パネリスト】

・濱田太陽さん(株式会社アラヤ)

・中園智晶さん(福島県立医科大学助教)

・加藤郁佳さん(東京大学博士課程3年)

【想定議題】

(1) キャリア選択について:進路を決めるにあたって、大事にしていた判断ポイントとは?

(2) 学生時代の生活について:学部/修士/博士の間にやっておくといいことは何か? (研究に限定せず)

(3) コロナ禍での研究生活について:ラボに行けなくて研究を進められない人は、何をしておけば良いのか?

本イベントは、Zoom を用いたオンライン開催を予定しております。

「どのような研究テーマを設定すべきか」や「大学院に進もうかどうか」で悩んでいる大学生の方々、「大学院卒業後にどのような道に進むべか」や「研究を続けるためにはどんな選択肢があるのか」を知りたい大学院生の方々へ向けて、 様々な立場の若手研究者から知見や経験談を共有いただく機会になるかと思います。

加えて、イベント終了後は Remo を用いたバーチャル懇親会を開催予定です。 お時間が許す限り、参加者同士または脳科学若手の会運営メンバーとの交流を楽しんでいただければ幸いです。コロナウイルスによる外出自粛施策により、研究分野の枠を超えるような交流の場が少なくなっているのが現状です。

脳科学若手の会・関西部会主催のイベントとなりますが、脳科学以外の分野の方や、研究をスタートしたばかりの方々にも興味を持っていただけるような内容にしたいと考えております。 様々なバックグラウンドをお持ちの皆様の、本イベントへのご参加を心からお待ちしております。

—–

【イベント名】 第10回脳科学若手の会・関西部会セミナー『若手研究者よ、どう生きるか season3』

【日時】10月24日(土) セミナー:14:00 – 17:30 / 懇親会:18:00 – 20:00

【方法】Zoom を用いたオンライン開催 (懇親会はRemoを使用)

【パネリスト】

・濱田太陽さん(株式会社アラヤ)

・中園智晶さん(福島県立医科大学)

・加藤郁佳さん(東京大学博士課程3年)

【プログラム】

14:00 – 14:20 開場(オンライン接続チェック)

14:20 – 14:30 代表挨拶・イベント趣旨説明

14:30 – 15:00 パネリストの自己紹介

15:00 – 15:25 テーマ1: キャリア選択について

15:25 – 15:30 休憩

15:30 – 15:55 テーマ2: 学生時代の生活について

15:55 – 16:10 休憩

16:10 – 16:35 テーマ3: コロナ禍での研究生活について

16:35 – 16:40 休憩

16:40 – 17:10 参加者からの自由質問タイム

17:10 – 17:25 各パネリストによる講評・若手へのエール

17:25 – 17:30 閉会

17:30 – 18:00 休憩(懇親会にご参加いただける方は軽食等ご準備ください)

18:00 – 20:00 Remo を用いたバーチャル懇親会(入退場自由)

【参加申込】

以下のGoogleフォームから、事前登録をお願い致します(締切:2020年10月17日(土)23:59 )。

https://forms.gle/8jiSryVjCrLQHKWDA

※ イベント準備の都合上、参加予定の方はお早めに登録頂けますと幸いです。

※ 応募者多数の場合は抽選により参加可否を決定させていただきます。予めご了承ください。

質問等、お問い合わせは以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

脳科学若手の会・関西部会: nowakate.kan@gmail.com

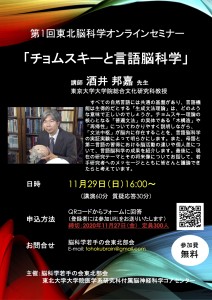

脳科学若手の会 夏の学校2020

「脳科学若手の会 夏の学校2020」開催のお知らせと参加受付のご案内をさせていただきます。

脳科学若手の会は「脳科学・神経科学関連領域の若手研究者が互いの分野の壁を超えて共に学び合い、交流するための場を提供する」という目的のもと、定期的に研究会を開催しております。この度は新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、オンライン開催とさせていただきます。

本研究会では、理研CBS 数理脳科学研究チーム チームリーダーの豊泉太郎先生にご講演いただける運びとなりました。

豊泉先生には、シナプス可塑性のモデリングについてご講演いただいた後、異なる分野の研究者が共同研究テーマを考えるワークショップを行っていただく予定です。

詳細につきましては以下をご覧ください。

【イベント名】脳科学若手の会 夏の学校2020

【日時】2020年8月30日(月) 14:30~18:00(予定)

【開催方法】 Zoom

【対象】「計算論的神経科学」「共同研究」について興味を持つ全国の大学生・大学院生など

【参加申込】 こちらのGoogleフォームから、事前登録をお願い致します。

【注意事項】 本研究会では、ライブの時間を有意義にするため、参加の皆様にあらかじめ講演動画をご覧になっていただき、講演内容に関する質問を事前に募集します。当日のライブでは豊泉先生からのご回答や参加の皆様からの追加の質疑を行い、インタラクティブな議論をしていただくことになります。予習前提のイベントであることを理解した上でのご参加をいただきますようお願いいたします。

締切:2020年7月31日(金)

※ イベント準備の都合上、参加予定の方はお早めに登録頂けますと幸いです。

※ 応募者多数の場合は抽選により参加可否を決定させていただきます。

質問等、お問い合わせは以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

脳科学若手の会: even@brainsci.jp

—————————————————————————-

豊泉 太郎 先生

(理研CBS 数理脳科学研究チーム チームリーダー)

【講演題目】「脳が学習する仕組みを理論的に研究する」

【ワークショップ】「異分野を横断する研究の計画」

【要旨】 動物は環境に適応することで生存しています。学習したときに脳の中で起こるシナプス可塑性は、この適応の過程で重要な役割を担っていると考えられています。シナプス可塑性として、シナプス前後のニューロンの一連の活動によって引き起こされるヘッブ型可塑性が良く知られています。しかし、ニューラルネットワークモデルでヘッブ型可塑性をシミュレーションすると、同時に活動するニューロン集団間のシナプスが更に強化されることで、非生理学的な神経活動が生じてしまいます。我々は、脳がこのような困難をどのように克服して、環境に適したニューラルネットワークを学習しているのかを研究しました。

前半では実験的知見をモデルに組み込むことで、脳がどのように安定した学習を行っているかを研究します。近年の実験で、シナプスは可塑性によって変化するだけでなく、つねに揺らいでいることが分かってきました。ヘッブ型可塑性を示すニューラルネットワークモデルにシナプス揺らぎを組み込むことによって、生理学的なスパイン体積分布および安定した記憶パターンの保持が可能であることを示します。さらに、揺らぎの過多によって、自閉症様の学習遅滞が再現できることを説明します。

後半では、より理論的な視点から、ニューラルネットワークが環境の情報をより効率よく表現するためには、どのような学習則が最適なのかを考察します。これまでの研究で情報伝達効率の最大化から導かれるシナプス学習則によって、シナプス可塑性の発火率依存性やスパイク時刻依存性が説明できること示しましたが、我々はその学習則を出力ニューロンが複数ある状況にも拡張しました。この学習則では、シナプス前後のニューロンに一連の活動があったときにシナプスが変化し、その変化は広域信号に応じて調節されます。この学習則によって、出力ニューロン間に密な相互結合を必要とすることなく、環境中の独立信号を分離し、効率の良い情報表現を獲得できることを示します。

【略歴】

2001年3月 東京工業大学 理学部 物理学科 卒業

2003年3月 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 修士課程 修了

2006年3月 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 博士課程 修了

2006年4月 日本学術振興会 ポスドク研究員(理化学研究所 脳科学総合研究センター,コロンビア大学 理論神経科学センター)

2008年3月 The Robert Leet and Clara Guthrie Patterson Trust ポスドク研究員(コロンビア大学 理論神経科学センター)

2010年4月 理化学研究所 脳科学総合研究センター 基礎科学特別研究員

2011年4月 理化学研究所 脳科学総合研究センター チームリーダー

2018年4月 理化学研究所 脳神経科学研究センター チームリーダー

2019年4月 東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 連携教授

以上

脳科学若手の会

詳しく読む

詳しく読む